トップメッセージ

アルミニウムの無限の可能性を

企業価値向上に繋げる

代表取締役 社長執行役員

田中 信二

2024年度を振り返って

旺盛な世界のアルミ需要を捉え、期初計画を上回る売上・利益を計上

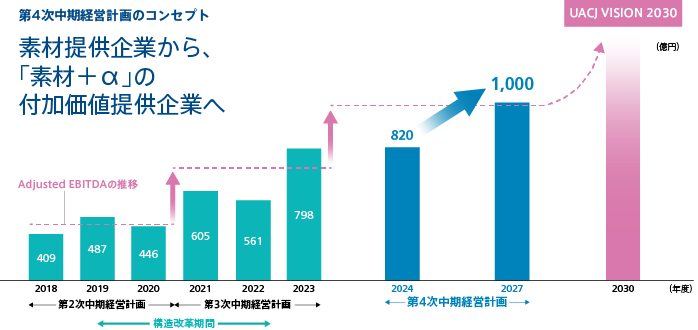

当社は、2024年度から第4次中期経営計画(2024~2027年度)をスタートさせました。この4カ年中計は、グループの長期経営ビジョン「UACJ VISION 2030」の実現に向けて、2030年度の財務・非財務目標からのバックキャスティングによって策定したものです。世界のアルミニウム需要を確実に捕捉して収益拡大を図るのはもちろん、リサイクル推進による環境負荷低減や加工ビジネスの拡大などにより、素材の提供にとどまらず、「素材+α」の付加価値を提供する企業への変革を図っています。計画最終年度である2027年度には売上高1兆500億円、事業利益600億円、Adjusted EBITDA※11,000億円を目指します。

2024年度実績は、北米を中心とする旺盛な缶材需要を捕 捉できたことにより、売上高9,988億円、事業利益459億円、 親会社の所有者に帰属する当期利益280億円、Adjusted EBITDA840億円と前年度比増収増益となり、期初見通しを 上回る業績を上げることができました。グローバルなアルミ 需要の拡大を見越し、生産能力増大に向けてTAA※2やUATH ※3を中心に実施してきた先行投資が効果を上げました。ま た、市況要因として、新地金価格の上昇により棚卸資産影響 がプラスとなったことも最終利益の増加に寄与しました。

- ※1 EBITDA-棚卸資産影響等

- ※2 米国の板事業会社(Tri-Arrows Aluminum Inc.)

- ※3 タイの板事業会社(UACJ (Thailand) Co., Ltd.

第4次中期経営計画の取り組み

事業環境変化を捉え、機会を最大化する

第4次中期経営計画では、前半の2024~2025年度で成長への土台を築き、2026年度以降にこれまでの先行投資の成果を本格的に刈り取っていく予定です。しかし、計画策定時には想定していなかった事業環境変化が次々と生じています。これに対し、変化を捉えて機会を最大化するとともに、リスクに対しては必要な追加施策を講じていきます。

その中で、米国政権交代に伴う関税政策の転換は、大きな事業環境変化となっています。米国関税政策は、輸入から国内生産への回帰を目的としており、米国内に板製品のTAA、自動車部品のUWH※4という生産拠点を有する当社グループにとって大きな成長への機会になると捉えています。

とりわけ、TAAは2026年度から熱間圧延の生産能力を10%強増強する予定であり、米国市場での缶材需要に的確に対応できるものと期待しています。実際に、お客様からは数年先まで含めて旺盛な引き合いをいただいています。米国缶材市場の需給が非常にひっ迫する状況下で、関税政策による輸入減少が見込まれることから、他社が生産能力を増強する中でも、良好な需給環境が続くものと考えています。

一方、タイのUATHから米国へ輸出している缶材は、今回の直接的な関税対象となりますが、UATHに対しては東南アジアに加えオーストラリア、インド、中東などから多くの引き合いが寄せられており、供給先を米国から他の地域へと振り向けることで成長を維持する計画です。ただし、今後、関税政策によって日本の自動車メーカーの米国への輸出が減少すると、当社に対しても影響が及ぶため、その動向は注視していきます。

世界のEV市場については、成長が減速し、主要自動車メーカーの生産計画見直しが進んでいます。しかし、中長期的に見ればEVにシフトしていくという大きな潮流に変化はなく、現在は次の成長への踊り場に立っている状況と考えられます。バッテリー容量の増大による重量増が進むなかで、車体の軽量化に貢献するアルミニウム部品の採用拡大が見込まれており、次のEV市場拡大に向けて適切なタイミングで成長投資を検討していきます。

日本国内において、労務費、加工費、物流費、保全費用、さらには副資材を含む各種購買品のコスト上昇を踏まえ、2025年4月1日出荷分からUACJ全製品の価格改定を打ち出しました。付加価値をご提案しながら、それを価格に反映できるよう取り組んでまいります。

- ※4 米国の自動車部品事業会社(UACJ Automotive Whitehall Industries, Inc.)

2024年度実績および第4次中期経営計画目標

- ※5 持続的な事業活動の成果。営業利益から、棚卸影響、一時的・特殊な重要性のある損益を控除したもの

- ※6 税引前事業利益を基に算出

- ※7 劣後ローンの資本性を考慮

主力の缶材は、グローバルで着実に成長

中期経営計画初年度を終え、改めて実感したのがアルミニウム産業の成長性と将来性です。とくに当社の主力事業である飲料缶の分野では、世界の缶材需要は年率3~4%程度で成長しており、さらなるビジネス機会が広がっています。

北米では、マイクロプラスチックの健康被害に対する懸念から、脱プラスチック・アルミ缶化が着実に進んでいます。また、アルミ缶のスタイリッシュさが消費者の心をつかみ、エナジードリンクやハードセルツァーなど新しい飲料カテゴリーで採用が増加しています。今後、さらにアルミ缶のリサイクルによる環境負荷低減効果への理解が進めば、市場成長が一層加速する可能性があります。

アジアにおいては、人口増と生活水準の向上を背景にアルミ缶の需要が堅調に伸びています。さらにオセアニア、インド、中東、アフリカなどの地域も今後の市場成長が期待されます。東南アジアで唯一のアルミニウム一貫生産工場を有する当社グループは、これらの市場に缶材を供給していくうえで非常に優位なポジションにあります。

欧州では、伝統的にガラスびんが飲料容器の主流を占めてきました。ガラスびんは、一定回数リユースした後は溶解して新しいびんへとリサイクルしますが、溶解に非常に多くのエネルギーが必要であり、近年のエネルギー価格の高騰もあって製造コストが上昇しています。そこで、より少ないエネルギーでリサイクルできるアルミ缶が見直され、缶容器へのシフトが進みつつあります。

一方、人口減少が続く日本では缶材需要の大きな伸びは望めないものの、リサイクルの容易さや優れた環境性能への理解促進により、アルミ缶の需要拡大を図ります。

世界的に、環境意識の高まりにより、海外の大手飲料缶メーカーなどが取引の基本条件としてASI認証※8の取得を指定するケースが増えています。当社は2020年7月に日本のアルミニウム圧延メーカーとして初めてASIに加盟し、2022年には福井製造所、UATHラヨン製造所においてASI認証を取得しており、欧州への輸出など、ビジネス拡大に向けた土台を整えています。

- ※8 アルミニウムのサプライチェーン全体におけるサステナビリティへの取り組み向上、環境・社会・ガバナンスの観点からの社会貢献を最大化することを目的とした国際イニシアチブ(Aluminium Stewardship Initiative)

航空宇宙・防衛分野は、アルミニウムの大きな成長機会

アルミニウムの成長機会は、さまざまな分野に広がっており、新たな成長市場として航空宇宙・防衛分野での事業拡大に取り組んでいます。航空分野では、航空機の低燃費化や旅客数の増大に対応するため新型機の需要が今後も増加していく見込みです。宇宙分野では、AIを搭載した人工衛星によって災害状況を把握するなどの新たなソリューションが注目さ、新型衛星の需要拡大とともに低迷していたロケット打ち上げ本数も増加する見通しです。さらに防衛分野については、社会情勢の変化から防衛予算の大幅な増加が計画されています。日本の防衛関連費の現行5カ年計画(2023~2027年度、計43兆円)は、前回5ヵ年計画から約2.7倍に引き上げられており、それにともなって防衛材の需要拡大が見込まれています※9。

こうした成長市場のニーズを確実に捉えていくため、当社では2024年10月に航空宇宙・防衛材事業本部を立ち上げ、多様なお客様のニーズにワンストップで対応できる体制を整えました。さらに航空宇宙・防衛分野や半導体製造装置などで使われる厚板焼入れ材の生産能力を増大すべく、深谷製造所内に日本最大規模の厚板焼入れ材製造設備を導入することを決めました。設備投資額は約110億円、稼働開始は2027年下期を予定しています。

これら航空宇宙・防衛分野のビジネスは、安全保障の観点から国内調達への要望が強いのが特色です。現状、国内調達に対応できるメーカーは限られており、国内で最大の供給能力を有する当社にとって、航空宇宙・防衛分野はこれから非常に大きなビジネスへと成長する可能性を秘めています。

- ※9 令和6年度防衛白書

グループ理念の実現に向けて

リサイクルで実現する2050年の循環型社会

当社のコーポレートスローガンは「アルミでかなえる、軽やかな世界」であり、アルミニウムという素材のポテンシャルを徹底的に究めることで環境負荷を減らし、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

私は、アルミニウムのさまざまな特性のなかでも、とりわけ「リサイクルしやすい」という特性こそ、社会課題の解決、また、経済価値の創出に大きな効果をもたらすと考えています。アルミニウムはほぼ無限にリサイクル可能な素材です。しかもアルミニウムのリサイクル工程で消費するエネルギーは、同じ量の新地金の製造に必要なエネルギーのわずか3%に過ぎず、リサイクルを繰り返すことで環境負荷の低減に大きく貢献します。さらに、日本はアルミニウム新地金を海外から輸入しているため、国内において使用済みアルミニウムをリサイクルすることで、経済安全保障の観点からも社会に大きなメリットをもたらします。

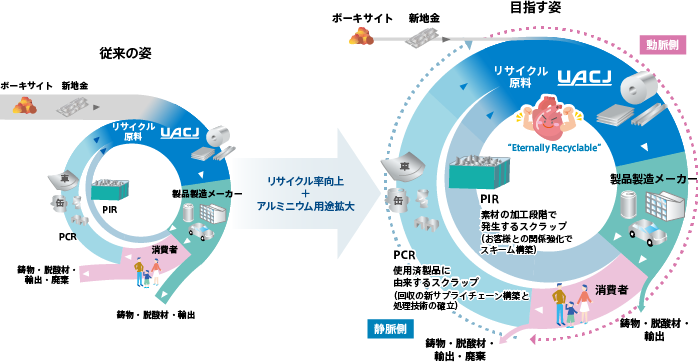

当社グループでは、2030年の「UACJリサイクル率※1080%」を目標に掲げ、リサイクルの拡大に全力を注いでいますが、その先の2050年には、自社のアルミニウム製品の原料のすべてを、新地金ではなくリサイクル材で賄う、完全なアルミニウム循環型社会、サーキュラーエコノミーの実現を目指しています。リサイクル率の向上は簡単ではありませんが、2024年度のUACJリサイクル率は期初計画を上回る74%に達しました。国内飲料缶は回収率が100%近くとなっていますが、まだ多くの分野で使用済み製品の回収・リサイクルの仕組みが十分に確立されていないのも現状です。今後、回収した製品の素材の分離・分別を含め、お客様であるメーカーをはじめとしたさまざまなパートナーと連携し、サプライチェーンを構築・強化していきます。

さらに2025年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太の方針)では、GX推進の一環として「プラスチック・アルミ等の金属の再資源化」を国として推進していく方針が盛り込まれました。アルミニウムのリサイクル推進、サーキュラーエコノミーの重要性を訴え続けてきた当社としては、方針のなかに「アルミ」が初めて記載されことは画期的であり、非常に感慨深いものがあります。これからもさまざまなステークホルダーと力を合わせながら、アルミニウムの用途を拡大するとともに、リサイクルを推進し、サーキュラーエコノミーの輪を世界に広げていきます。

- ※10 溶解炉への装入量に対する循環アルミニウム量の割合として算出する、アルミニウムの資源循環性を示す当社指標

アルミニウムの環境価値を経済価値化するために

アルミニウム業界では、これまで長年にわたって、素材の付加価値が認められにくい市場環境にありました。それだけに、当社は第4次中期経営計画で「素材+α」の付加価値提供を打ち出し、成長戦略の中核に「リサイクル推進」を掲げました。

当社は、リサイクルのために合金開発から原料調達、設備投資を実施し、環境負荷低減という付加価値を創出しています。その価値を見える化し、環境配慮型製品の販売によりお客様に価値を提供することで、環境価値を経済価値化する。経済価値は、さらなる環境負荷低減を推進する原資として再投資することで、環境価値創出と経済価値化のサイクルをまわし、サステナブルな社会の実現に貢献する、というのが当社の考え方です。第4次中計期間においては、積極的な設備投資によってリサイクルの拡大を図る方針であり、日本、北米、タイの主要拠点においてリサイクル設備を導入します。

「環境価値の経済価値化」のイメージ

近年では、リサイクルで先行している飲料缶や、アルミニウム使用量の大きい自動車分野にとどまらず、空調機メーカーやパソコンメーカーなどからも「リサイクルアルミニウムを使いたい」というニーズが高まっています。それにともない、お客様との商談においても、「このアルミを使うことでどれくらいGHGを減らせるか?」といった話題が増えてきました。リサイクル原料であるUBC※11が高い価格で取引されているのも、再生アルミニウムの環境価値が社会に認知されるようになったことが要因だと考えています。

当社は、こうしたニーズに応え、リサイクルによって実現するアルミニウムの環境価値を提示し、お客様にご理解いただけるよう対話を継続していきます。

- ※11 使用済み飲料缶(Used Beverage Can)

人的資本の強化

人的資本に対する考えや施策を整理し、「UACJピープルステートメント」を新たに策定

当社は、社会とともに持続的に成長していくうえで、私たちが優先的に取り組むべき課題を「マテリアリティ」として特定し、「美しく豊かな地球がずっと続く未来」に向けた環境に関わる3つのマテリアリティとともに、「誰もが幸せで幸せを感じられる 健やかで調和のとれた社会」 に向けたWell-beingに関わる2つのマテリアリティに取り組んでいます。今回、人的資本に対する考えや各施策を改めて整理し、「UACJピープルステートメント」と「人的資本経営の全体像」を新たに策定しました。働く一人ひとりのWell-beingの向上と、人材力・組織力の向上の好循環を通じた、当社の企業価値向上の実現を目指していく考え方です。

当社は、旧古河スカイと旧住友軽金属工業の経営統合によって誕生した会社です。さまざまなバックグランドを持つメンバーが共に事業を牽引しており、そうした多様な人材が能力を存分に発揮できるよう人事制度の見直しを進めています。また、働く環境づくりの施策の一環として「UACJグループ健康経営宣言」に基づき、社員の健康の維持・増進に積極的に取り組んでいます。

人材の能力を引き出し、組織のパフォーマンスを高めるためには、企業理念への共通理解と、目標達成に向けたベクトルを全員で揃える必要があります。当社では2020年からマネジメント層と社員との対話機会として「理念対話会」を実施してきました。そして、私が社長に就任してからは、「繋ぐ対話会」と名付けたタウンホールミーティングを実施しています。初年度2024年には、海外拠点を含めのべ28回実施し各地の社員と対話を重ねてきました。

この繋ぐ対話会では、当社の目指す未来や中期経営計画の施策などに関する意見交換のほか、アルミニウムに関する幅広い知識や情報を学ぶ機会も設けています。さらに繋ぐ対話会への出席をきっかけとした社員同士の活発な交流も効果の一つとして期待しています。来年度以降もより多くのグループ社員と継続的な対話を重ねることで、社内の相互理解を深め、個と集団のパフォーマンスを向上させていきます。

株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの皆様へ

企業価値向上と、PBR1.0倍以上を早期に実現する

当社は、2019年から22年に実施した構造改革により、稼ぐ力の向上と財務体質の改善を実現し、次の成長投資を実施するための基盤を整えました。第4次中期経営計画では、成長投資を含めて各種施策をしっかり実施して目標を達成し、企業価値向上とPBR1.0倍以上を早期に実現することが私のミッションだと考えています。

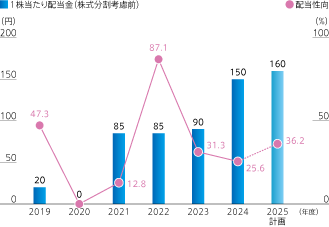

株主、投資家の皆様に対しては、株主還元の形で企業価値向上の成果を還元してまいります。2024年度は、順調な業績を踏まえ、1株当たり配当金を前年度比60円増配の150円としたほか、2025年2月に発行済株式総数の約6%にあたる300万株の自己株式取得を実施しました。2025年度についても、安定的かつ継続的な配当の実現を目指す株主還元方針のもと、1株当たり10円増配となる160円※12の配当金を計画しています。

1株当たり配当金と配当性向の推移

また、普通株式1株を4株に分割する株式分割を、効力発生日2025年10月1日で実施します。投資単位当たりの金額の引き下げにより、個人投資家の皆様にも投資しやすくすることで、課題となっている株式流動性を向上するとともに、投資家層の拡大を図っていきます。

社長に就任して1年余り、この間、多くのステークホルダーの皆様とお話しさせていただく機会を得ました。対話を通じて実感したのは、UACJやアルミニウムの可能性について、お客様や一般の株主・投資家の皆様に十分に伝えきれていないということです。アルミニウムはさまざまな産業分野において不可欠の素材であり、その軽量性やリサイクル性を活かして環境負荷の低減に大きく貢献することができます。そんなアルミニウムの社会的インパクトの大きさ、そしてアルミニウム製品とリサイクルを通じて社会課題解決と経済価値創出を両立する当社の活動を、より積極的に発信し、当社の認知度や株式市場における評価を向上させていきたいと考えています。

今後も引き続き、長期経営ビジョン「UACJ VISION 2030」の実現に向けて、グループ一丸となって第4次中期経営計画の達成を目指します。これからも一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

- ※12 1株を4株に分割する株式分割(基準日2025年9月30日、効力発生日10月1日)考慮前注: FY2024のAdjusted EBITDAは2024年8月の見直し後の数値